いま、都心部の患者さんを巡る医療、特に我々眼科の世界で、ちょっとした問題が上がっているのをご存じでしょうか。

「オペバイト」聞き慣れない言葉だと思います。二つに分けると、オペ(手術)、バイト(アルバイト)と言うことになります。人の体を切る仕事:手術にアルバイトと言う言葉は、非常に違和感がありますよね?患者さんサイドだけでなく、医療サイド、真っ当な医療を提供してる私にも違和感が大ありです。

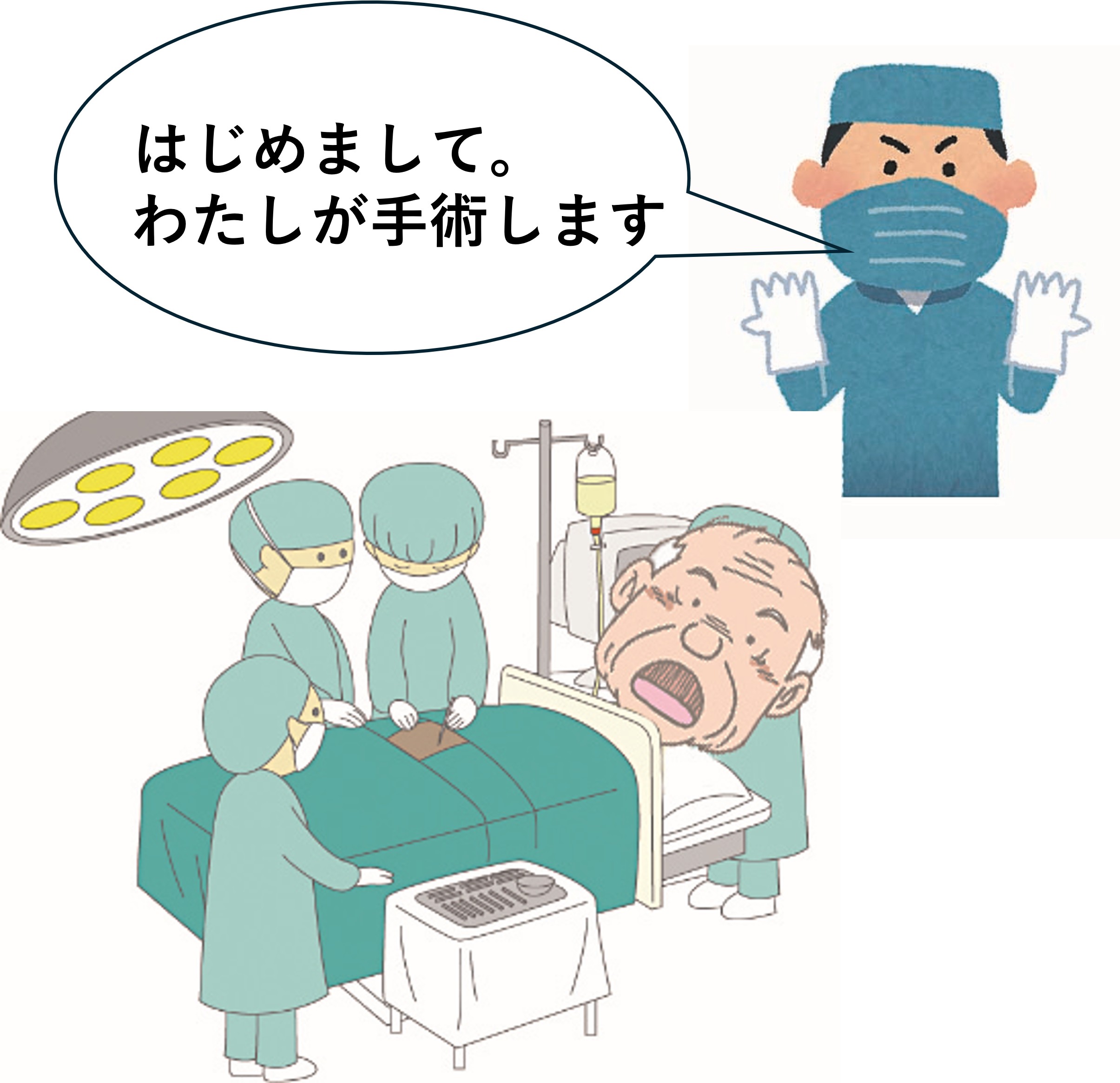

オペバイトとは、手術を出来ない医師が運営している医院が何故か手術室を構えて、そこに、大学院の学生さんなどを呼んで、自院の患者さんの手術をしてもらうスタイルです。患者さんは一度も会ったことも無い人に眼を切られるのです。 「手術、手術」とアピールしながら、執刀医の名前も顔も一切出てこないHPは極めて危険、絶対に選ぶべきではありません。今時は業者に頼めば、美しく見栄えのするHPはいくらでも作れます。そもそも、医師免許があれば人の体を切って良いと言う法律は無く、初対面の人の体を切れば、これは厳密に言うと傷害罪です。

「手術、手術」とアピールしながら、執刀医の名前も顔も一切出てこないHPは極めて危険、絶対に選ぶべきではありません。今時は業者に頼めば、美しく見栄えのするHPはいくらでも作れます。そもそも、医師免許があれば人の体を切って良いと言う法律は無く、初対面の人の体を切れば、これは厳密に言うと傷害罪です。

では何故こんな不自然なことがおこっているのか。

そのような医院では、アルバイト医師を送ってもらっている大学病院の名前を出して、「提携している」という趣旨の文言を、ことさらに強調しています。

しかし医療機関の「提携」ってどう言う意味でしょうか? 特に意味はありません。日本では、どの病院でも、予約を取って紹介状をもって受診する患者さんは診察しますが、その紹介状を書いてくれた医院がどこかは全く関係はありません。「提携」は、なんとなく安心な医院というイメージを持って貰いたいために開業医側で、いわば勝手に書いている文言で、その実情は、紹介状をFAXで先に送っておいて貰えるくらいです。

さてこのオペバイト問題ですが、自施設には、手術を執刀できる技量のある医師がいない眼科の院長や理事長が、収益を上げるために病院へは紹介せず、自施設で行って診療報酬を得る。一方、無給で(時には、大学院の学費を納めながら)付属病院で働いている医師が、生活費や小遣い稼ぎのために、短時間で効率よく稼げる手術のアルバイトに手を染める。つまり、収益を上げたい医療機関と小遣いの欲しい医師の利害が一致した結果生まれた、いわばお金のために行われている手術、と言うのがその本質です。

そうなると何が起こるか? 本来、未だ手術をしなくても良い患者さんに手術を勧めると言う蛮行が起こるわけです。そして、オーナー医師が「手術をした方が良いです、大学病院の先生が来ているのでその日に来て下さい」そして別日に診るアルバイト医師もこれに同調して手術を勧める、という巧妙なシステムで、必要性の薄い手術が行われてゆきます。大学病院の先生と言っても、研修医から、大学院の学生さん、すべてに当てはまりますが、そのような施設では、HPでは担当医の氏名が明記されておらず、ましてや執刀医の名前は尚のこと明らかにされていません。更に、手術をする医師も慣れない出張先で人の眼を切るよりも、必要ならご自身の病院に紹介してもらい、慣れた手術室、慣れたスタッフと共に執刀した方が安全性も高いことは分かっているはずです。しかし!常勤として勤務する病院では、いくら手術をしても給料は変わらない、という裏事情があるのです。 また、手術には、予期せぬ経過がつきものです。手術の翌日に、なにがしかの処置が必要になったとき、その日はもう、執刀医は居ない。どうするのでしょう?医療倫理面だけでなく安全性でも、メリットがないことは、本当は医師全員が分かっています。

また、手術には、予期せぬ経過がつきものです。手術の翌日に、なにがしかの処置が必要になったとき、その日はもう、執刀医は居ない。どうするのでしょう?医療倫理面だけでなく安全性でも、メリットがないことは、本当は医師全員が分かっています。

もう一つ、大学病院の先生にも、それぞれお勉強をしてる専門の分野がありますが、「専門の先生がいる」と白内障手術を勧めておきながら、白内障以外の専門の先生が手術をしている、というケースが殆どです。

わざわざ執刀に来る程の先生であれば、白内障手術に関する論文、講演業績が複数、二桁以上の実績がなければ、話が矛盾しています。

ただし大切な例外があります。似たような形の出張手術ですが、京都で言えば丹後地方や綾部・舞鶴といった医療過疎地域に、手術医として派遣されて行われる手術です。これは、誰かがやらなければその地域の人の病気は治らないわけですから、片道2時間、3時間かけてその地域の医療を支援する姿は、とっても尊いお仕事です。他方、車で数分の範囲に、他に病院がいくらでもある中で行われている「オペバイト」は、全く異なる話です。

私は、眼科手術、そして白内障と近視の手術、2つの専門学会の理事を長年勤めさせていただいていることから、眼科の闇=オペバイト問題には、これからもここで鋭く切り込んでゆきます。

京都の、そして日本の手術医療現場が全て、正しい術者倫理のなかで行われ、患者被害がなくなる事を、自身の手術だけでなく、もう一つの私のライフワークとしてゆきます。